Kerkennah, une île en sursis : entre héritage menacé et résistance fragile !

À quelques encablures de Sfax, l’archipel de Kerkennah, joyau de 150 km² posé sur la Méditerranée, mène un combat existentiel. Alors que les études les plus alarmantes prédisent la disparition de 60 % de son territoire d’ici la fin du siècle, ses 174 km de côtes subissent de plein fouet les assauts du changement climatique. Entre érosion côtière accélérée, salinisation des terres agricoles et invasion d’espèces destructrices comme le crabe bleu, l’équilibre précaire de l’île vacille.

Pourtant, derrière ce tableau critique émerge une autre menace, plus insidieuse, la transformation des pratiques ancestrales. Le remplacement progressif des shrafis traditionnelles – ces pièges à poissons en palmes – par des versions plastiques illustre la double menace qui pèse sur Kerkennah : son écosystème unique et son patrimoine culturel millénaire.

Dans cette course contre la montre, où la mer gagne du terrain et où les traditions s’étiolent, une question se pose avec urgence : Kerkennah parviendra-t-elle à préserver son identité face à la triple pression du climat, des invasions biologiques et de la modernisation mal contrôlée ?

Dans cet article enrichi par le témoignage accordé à l’Écho Tunisien de M. Hafez Hentati, nous explorons la tension entre préservation du patrimoine et adaptation aux changements environnementaux.

La lente submersion : quand la mer grignote le patrimoine naturel et agricole

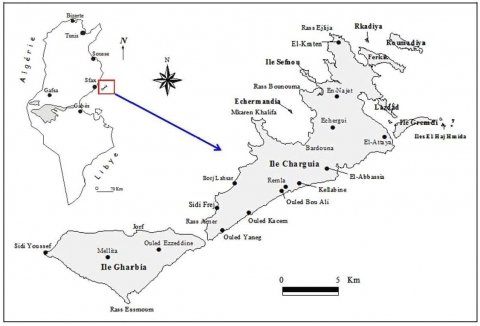

L’archipel des Kerkennah est situé au sud-est de la Tunisie à 20 km des côtes de la ville de Sfax. L’archipel est constitué principalement par deux îles : l’île Chargui et l’île Gharbi.

Elle a une superficie de l’ordre de 150 km2 et 174 km de linéaire de côte, dont 171,5 km de linéaires stable. L’archipel est allongé sur 35 km du nord-est au sud-ouest avec une largeur variable pouvant atteindre les 14 km (DGEQV 2012).

Les îles de Kerkennah, dotées d’un patrimoine écologique exceptionnel en Méditerranée, subissent une pression insoutenable. C’est le constat alarmant dressé par Hafez Hentati, journaliste environnemental et activiste dans la société civile à Sfax. Selon lui, cette « fragilité » persistante de l’archipel est le résultat de facteurs naturels auxquels s’ajoute une exploitation humaine massive de ses richesses.

Littoral en péril : La mer avance, les terres reculent !

Les études du ministère de l’Environnement confirment la réalité implacable de l’érosion côtière à Kerkennah, la progression de la mer gagne du terrain, accentuant la salinisation des sols et compromettant la végétation naturelle ainsi que l’agriculture locale.

Cette dégradation environnementale affecte profondément la biodiversité. La faune marine et aviaire, autrefois florissante, montre des signes de fragilisation, tandis que l’émergence d’espèces invasives vient perturber les écosystèmes ancestraux de l’archipel.

Interrogé sur cette situation, M. Hafez, le journaliste environnemental, alerte sur la gravité du phénomène. « Le danger est réel et accru par la topographie particulière de l’île », souligne-t-il. « Certaines zones côtières présentent une altitude très faible, tandis que d’autres atteignent à peine 13 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette faible élévation expose davantage le territoire à la submersion marine. »

La conséquence est sans appel, chaque centimètre gagné par la Méditerranée expose directement les zones côtières à un risque accru de submersion, menaçant tant les écosystèmes que les installations humaines, explique-t-il.

Le réchauffement climatique manifeste ses effets dans l’archipel à travers deux phénomènes particulièrement alarmants : la hausse persistante des températures et la transformation de l’environnement marin.

Cette modification des conditions écologiques bouleverse la biodiversité locale et favorise l’émergence d’espèces invasives aux conséquences dévastatrices.

Parmi elles, un prédateur redoutable venu de la mer Rouge, le crabe bleu. Surnommé « DAAECH » par les pêcheurs locaux en raison de son caractère particulièrement nuisible et destructeur, ce crustacé représente une menace sans précédent pour l’équilibre marin.

« Le crabe bleu est un véritable fléau », témoigne le journaliste. « Non seulement il se nourrit des poissons juvéniles, menaçant ainsi la reproduction des espèces locales, mais il s’attaque également aux filets des pêcheurs qu’il n’hésite pas à déchirer, causant des pertes économiques considérables. »

Un autre point très important, le phénomène océanique bien connu par, le « marée astronomique », cette élévation périodique du niveau de la mer régie par l’attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil.

Mais parfois, la nature ajoute des ingrédients météorologiques qui transforment ce cycle naturel en une menace côtière.

Cette recette potentiellement dangereuse entre en jeu lorsque cette marée haute rencontre des vents puissants en provenance du nord. Ces rafales, telles un immense piston, poussent des masses d’eau supplémentaires vers les rivages orientaux. La situation devient critique lorsque ces côtes, comme celles de l’archipel de Kerkennah en Tunisie, sont basses et particulièrement vulnérables à la moindre surélévation des eaux.

Le scénario est encore aggravé par une chute brutale de la pression atmosphérique. Moins l’air pèse sur la surface de la mer, plus celle-ci gonfle, tel un soufflé qui s’élève dans un four. Cette composante météorologique s’ajoute alors au niveau déjà élevé par la marée et le vent.

Kerkennah face à l’effondrement de sa biodiversité marine

Dans les eaux turquoises de l’archipel de Kerkennah, un drame écologique se joue en silence. La grande nacre, coquillage emblématique de Méditerranée, a déjà tiré sa révérence. Le poulpe, pilier de l’économie locale, lutte pour sa survie.

Les pêcheurs, témoins impuissants de cette hécatombe, racontent une mer qui se vide, jour après jour. selon l’Observatoire des espèces menacées de Méditerranée – Rapport publié en 2022 sur la conservation de la biodiversité marins et côtière méditerranéenne d’ici 20230.

L’archipel de Kerkennah subit une crise écologique d’une ampleur alarmante. La grande nacre (Pinna nobilis), autrefois symbole des fonds marins, est désormais considérée comme fonctionnellement éteinte, victime d’une épizootie propagée par le réchauffement des eaux qui a décimé 99% de sa population méditerranéenne.

Le poulpe commun, pilier de la pêche traditionnelle, connaît une raréfaction extrême due au stress thermique répété, à la modification de ses cycles reproductifs et à la disparition de ses proies favorites. Les girelles, poissons emblématiques des herbiers, ne subsistent qu’à l’état de populations résiduelles, leurs nurseries côtières étant détruites par la dégradation des posidonies et la prédation des espèces invasives.

Quant aux palourdes et coques locales, leur déclin catastrophique s’explique par la triple menace de l’acidification des eaux côtières, du réchauffement des sédiments et de l’appétit vorace du crabe bleu. Cette cascade de disparitions dessine le tableau inquiétant d’un écosystème marin au bord de l’effondrement.

Les « shrafis », entre tradition écologique et modernisation polluante

Dans l’archipel de Kerkennah, les pêcheurs perpétuent une méthode de pêche ancestrale aussi ingénieuse que respectueuse de l’environnement : les shrafis. Ces installations traditionnelles, désignées sous le nom d’Al-Shrafi au pluriel, constituent un patrimoine maritime unique dans le gouvernorat de Sfax.

Crédit photo: UNESCO

« Les shrafis traditionnelles, fabriquées à partir de palmes, représentent un modèle d’écoconception parfaitement intégré à l’écosystème marin », explique M. Hafez.

« Cette technique de pêche passive, héritée des générations précédentes, témoigne d’un savoir-faire qui a su concilier exploitation des ressources et préservation du milieu. »

Cependant, le défendeur sur la question environnementale, observe avec inquiétude une dérive préoccupante : « Aujourd’hui, nous assistons à un changement dangereux dans les pratiques. Certains pêcheurs remplacent les matériaux naturels par des Shrafis en plastique, qui représentent une véritable menace pour la biodiversité marine. »

Cette substitution du plastique aux fibres végétales traditionnelles compromet non seulement l’héritage culturel de la pêche kerkennienne, mais introduit également une source de pollution durable dans les fonds marins, soulignant la nécessité de préserver les méthodes de pêche authentiques.

Initiatives locales : la résistance s’organise face à la crise écologique

Face aux défis environnementaux, plusieurs initiatives voient le jour pour préserver l’écosystème fragile de l’archipel. Parmi les acteurs engagés, « Dès 2006, le Lions Club Sfax Thyna, organisation caritative à but non lucratif, a lancé une série de projets structurants : la biodiversité marine, suivie en 2008 par la préservation du milieu marin et la promotion de la pêche traditionnelle, puis un projet d’adaptation des îles en 2012. Cette mobilisation de la société civile est aujourd’hui renforcée par une action institutionnelle d’envergure. » souligne-t-il.

La municipalité de Kerkennah a officiellement lancé pour 2025 l’initiative « Zéro plastique à Kerkennah », marquant une étape déterminante dans la lutte contre la pollution ».

Le 11 septembre 2025, le premier broyeur de déchets plastiques a été mis en service au centre de valorisation des nasses, comme l’a annoncé la municipalité sur sa page Facebook officielle. Cette infrastructure représente un levier concret pour réduire l’empreinte plastique tout en créant une économie circulaire autour des déchets de pêche. La même année, avec l’appui de la Fédération Tunisienne de l’Environnement et du Développement (FTED), des clubs de résilience climatique et de développement durable ont été créés dans les établissements scolaires de l’archipel, consolidant ainsi la dynamique engagée.

Le destin de Kerkennah se joue aujourd’hui à la croisée des chemins. Tiraillée entre la montée des eaux qui grignote inexorablement ses côtes et les mutations qui érodent ses traditions séculaires, l’île incarne le paradoxe des sociétés méditerranéennes face au changement climatique. Pourtant, derrière l’urgence climatique et la menace écologique, une lueur d’espoir émerge des initiatives locales et de la prise de conscience collective.