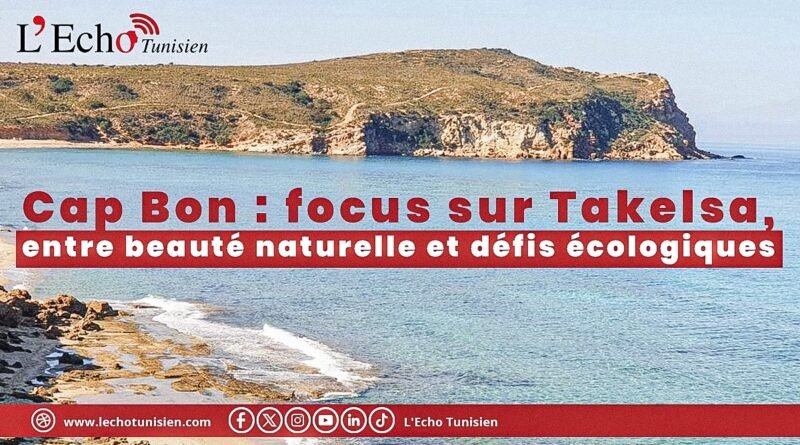

Cap Bon : focus sur Takelsa, entre beauté naturelle et défis écologiques

Au nord-est de la Tunisie, la région de Takelsa, à l’extrémité nord-ouest du Cap Bon, incarne un équilibre fragile entre nature préservée et pressions humaines croissantes. Lors d’une immersion sur place, on découvre un littoral dont la beauté naturelle contraste avec des défis environnementaux majeurs et une gestion encore inadaptée face à une popularité grandissante.

Le Cap Bon, avec ses paysages de sable fin et ses formations rocheuses sculptées par la mer et le vent, offre un cadre d’une rare authenticité. Au cœur de cette région, un palais élégant se dresse face à la mer, véritable écrin où architecture et nature dialoguent avec harmonie. Ce joyau, entouré de jardins baignés par la brise marine, symbolise à la fois un patrimoine culturel exceptionnel et le potentiel d’un tourisme haut de gamme encore discret mais prometteur.

Cependant, l’afflux progressif de visiteurs met à rude épreuve cet environnement fragile. Aucun dispositif de sensibilisation n’est aujourd’hui en place pour inciter à adopter des comportements respectueux : aucun panneau d’information ou avertissement n’accompagne la fréquentation des plages, et les déchets, essentiellement plastiques et verres, s’accumulent sans qu’une véritable organisation de collecte existe. La municipalité peine à assurer une gestion durable du littoral, et le nettoyage reste sporadique et limité à certaines périodes.

Par ailleurs, la région de Takelsa est également confrontée au phénomène préoccupant de la désertification, caractérisée notamment par l’avancée des sables. Ce processus de dégradation des terres arides et semi-arides est accentué par les variations climatiques et les activités humaines, qui fragilisent la végétation et exposent les sols à l’érosion éolienne. En Tunisie, environ 80% du territoire est touché par la désertification, un défi environnemental majeur pour le pays. Dans la zone de Takelsa et du Cap Bon, cette dynamique menace l’équilibre écologique fragile, affectant à la fois les terres agricoles et les espaces naturels. La lutte contre ce phénomène nécessite des actions coordonnées, incluant la stabilisation des sols par la reforestation avec des espèces adaptées, la gestion durable des pâturages, ainsi que des mesures de sensibilisation pour préserver ces écosystèmes vulnérables et limiter l’expansion des dunes sur les zones habitées et le littoral.

Sur le terrain, Kaïs Habchi, collecte les déchets plastiques à la main, sans aucun équipement professionnel. Il parcourt les plages à pied, ramassant ces détritus qu’il revend ensuite, dans un travail artisanal et précaire. Malgré l’absence de moyens adaptés, son action témoigne d’un engagement personnel fort face à la pollution croissante. Il espère toutefois bénéficier bientôt d’un soutien plus structuré, avec la création d’un point de collecte permanent à Takelsa et la possibilité d’employer d’autres personnes pour étendre cette activité indispensable à la protection de la côte.

La sécurité sur les plages, elle aussi, est préoccupante. L’absence de maître-nageur en haute saison expose les baigneurs à des risques dans une zone où les courants marins peuvent être forts et dangereux, renforçant l’urgence d’une meilleure organisation.

La région de Takelsa, encore préservée grâce à son accès difficile à certaines criques autrefois isolées, doit donc faire face à un dilemme : préserver ses espaces naturels uniques tout en accueillant un tourisme croissant. L’ouverture prochaine d’une piste vicinale, à proximité de villas luxueuses appartenant à des hommes d’affaires réputés, risque de bouleverser cet équilibre en facilitant l’accès et donc la fréquentation.

Les acteurs locaux, dont l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL), la start-up « Tunisian Campers » et l’association « TunSea », ont engagé des actions ponctuelles de nettoyage et de sensibilisation. Toutefois, leur intervention reste insuffisante pour faire face à la croissance des pressions. Le représentant régional de l’APAL, Karim Boulifa, insiste sur la nécessité d’anticiper pour éviter que Takelsa ne subisse la même dégradation que d’autres plages du Cap Bon très fréquentées.

Enfin, la nécessité d’instaurer un comportement civique chez les visiteurs est plus que jamais soulignée. L’appel lancé pour la création d’une réserve naturelle autour de la plage d’El Mangaa, englobant son microclimat unique, sa source d’eau douce et la richesse de son écosystème, illustre la volonté d’inscrire Takelsa dans une dynamique durable, respectueuse de la biodiversité et des populations locales.

Hammamet, entre pression touristique et enjeux environnementaux

À une soixante de kilomètres au sud de Takelsa, la plage de Hammamet offre un contraste saisissant. Très fréquentée et aménagée, cette station balnéaire emblématique attire chaque année des milliers de touristes, locaux comme étrangers. Pourtant, derrière cette popularité se cache une réalité préoccupante : l’érosion marine y est de plus en plus visible, avec un recul progressif du trait de côte qui réduit la surface de sable disponible. Cette dégradation est aggravée par la pression urbaine intense, les constructions proches du rivage et les activités touristiques soutenues, qui mettent à rude épreuve l’équilibre fragile de cet écosystème côtier. Plusieurs tentatives d’aménagement et de protection ont été entreprises, mais elles restent souvent insuffisantes face à l’ampleur du phénomène. La plage de Hammamet illustre ainsi les enjeux auxquels Takelsa devra faire face si le développement touristique y devient massif sans mesures environnementales strictes. Elle représente un exemple concret des risques liés à une exploitation non maîtrisée des ressources naturelles, soulignant l’importance d’adopter dès maintenant une gestion durable pour préserver l’attrait et la pérennité du littoral tunisien.

L’APAL a mené une étude approfondie, avec un budget estimé à 300 millions de dinars et une exécution prévue à partir de 2026, concernant la plage de Hammamet afin d’élaborer des solutions durables pour lutter contre l’érosion marine qui y progresse rapidement. Consciente de la gravité de la situation, l’APAL a déjà engagé une première action d’urgence consistant à repositionner du sable sur certaines parties du littoral les plus fragilisées, une intervention temporaire visant à freiner le recul immédiat des plages. À plus long terme, l’agence prévoit de déployer une stratégie similaire à celle mise en œuvre à Slimane, un autre secteur du littoral tunisien où des techniques de protection innovantes et adaptées ont permis de stabiliser le trait de côte. Ce plan comprendra notamment des travaux d’ingénierie écologique, combinant des solutions naturelles et techniques, pour garantir une protection efficace face aux effets du changement climatique et soulager durablement les plages de Hammamet des pressions érosives.

Cette visite journalistique s’inscrit dans le cadre du Projet d’Appui aux Médias Tunisiens (PAMT2), qui vise à former les journalistes tunisiens au journalisme environnemental face aux défis majeurs liés au changement climatique en Tunisie. Le programme prévoit un renforcement des compétences journalistiques afin de traiter de manière approfondie et scientifique les enjeux environnementaux, en associant expertise technique et nouvelles technologies de data journalisme.

En collaboration avec le Projet d’Appui à la Gouvernance Environnementale et Climatique pour une Transition Écologique en Tunisie (PAGECTE), mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en partenariat avec le Ministère de l’Environnement (ME), ce projet vise à renforcer la gouvernance environnementale et climatique du pays. Cofinancé par l’Union européenne (UE) et le Ministère fédéral allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ), il fait partie du programme « Tunisie Verte et Durable » de l’UE.

Cette visite marque une étape essentielle pour doter la presse tunisienne des outils nécessaires à une information rigoureuse et engagée, capable de sensibiliser le public et d’influencer les politiques publiques en faveur d’une transition écologique réussie.